背景

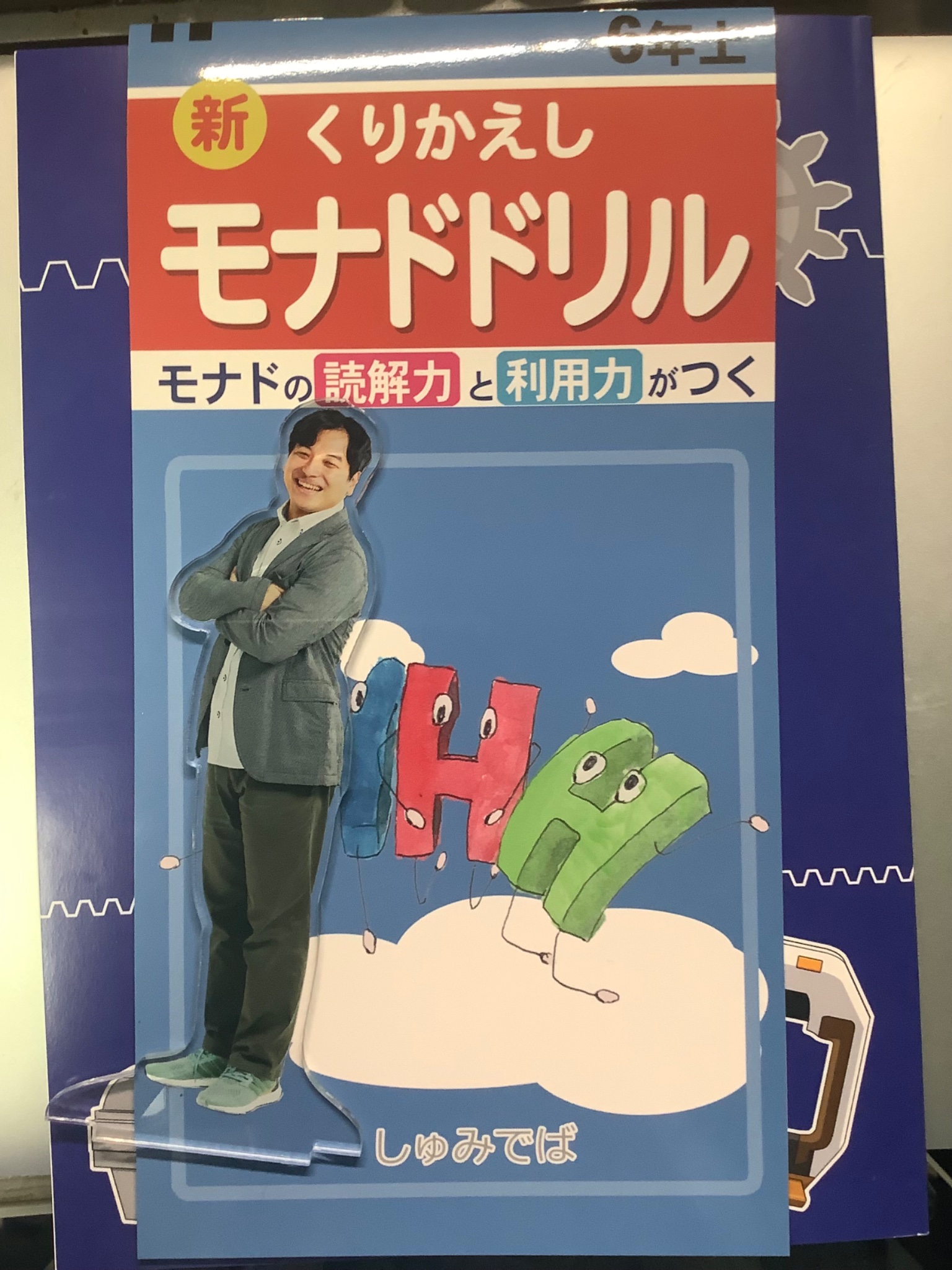

新くりかえしモナドドリル を解いてみました。これは Haskell のモナドと do 記法に関する小さな問題集です。タイトル通り、夏休みの宿題みたいな見た目をしています。

do 記法を理解する

本書では、主に do 記法の desugaring の知識が問われているように思いました。以下の背景知識があれば、バッチリ解けると思います。

let の展開

do 記法の中では let 式を文のように書くことができます:

let x = do

let y = 10

let z = 20

y + z

これは let .. in .. 式に展開されます:

let x =

let y = 10

in let z = 20

in y + z

なお例の通り、式全体がモナドではない場合にも

do記法を使うことができます。

操作の連結 (>>)

do 記法の中でモナド値 (monadic action) を連結した場合、 (>>) 演算子によって接続されます:

let x = do

Just 2

Just 3

Just 4

let x = ((Just 2 >> Just 3) >> Just 4)

(>>) は (>>=) を使って定義されており、左辺の出力を捨てて右辺を評価します:

(>>) :: forall a b. m a -> m b -> m b

m >> k = m >>= \_ -> k

右辺の評価について

モナドの値に応じて、 (>>=) 内で右辺の値が捨てられる場合もあります:

-- | @since base-4.4.0.0

instance Monad (Either e) where

Left l >>= _ = Left l

Right r >>= k = k r

したがって Left や Nothing が見つかった時点で、 do 記法内の後の式は評価されないことが確定します。

両辺の型について

(>>) や (>>=) の両辺の間は、あくまで文脈 (モナド) の型が合っていれば良く、異なる型の値を引数に取ることができます。たとえば次の式はコンパイル可能です:

Right "42" >> Right (42 :: Int)

ただ Either に関しては、 Either e に対して Monad が実装されており、失敗にあたる部分まで型が一致しなければ >>, >>= を適用できません。だから Either a b は Left a の方が失敗を表すのですね。

Left "42" >> Left (42 :: Int)

Bind (<-) の展開

最後はお馴染みの bind (<-) を使った do 記法です:

let x = do

y <- Just (1 :: Int)

z <- Just (2 :: Int)

pure $ y + z

これはもちろん、ネストした (>>=) に展開されます:

let x =

Just (1 :: Int)

>>= ( \y ->

Just (2 :: Int)

>>= ( \z ->

pure $ y + z

)

)

(>>)は単純な展開でしたが、(>>=)はネストした式になる点は要注意です。

(>>=) の中では、短絡評価を実施したり、引数を状態とみなしたり、 concatMap するなど、モナド毎に様々なトリックが実装されます。

MonadFail

Bind の左辺でパタンマッチに失敗した場合は fail 関数 の値に fallback します:

let x = do

Just y <- Nothing

pure 42

-- x == Nothing になる

これも do 記法においては desugaring されます:

let x =

let f (Just y) = pure y

f _ = fail "<compiler-generated message>"

in f Nothing

Maybeにおいてはfail _ = Nothingです:

instance MonadFail Maybe where fail _ = Nothing

まとめ

モナドドリルを通し、 Haskell の do 記法がどのように解釈されるか再確認できました。操作の連結 (a; b; c) と bind (<-) の展開において、異なる desugaring が実施されることが明確に認識できました。また Monad が Either e に対して実装されている点が面白かったです。